医療安全管理室

医療安全管理室のご紹介

-

当院では地域の患者様に信頼される病院づくりをめざし、医療の安全・安心に努めております。 医療安全管理室は、専従の医療安全管理者を配置し、医療事故の予防、再発防止対策ならびに発生時の適切な対応など、医療安全体制の確立と適切かつ安全で質の高い医療を提供すること目的とし、 組織横断的に安全管理を担う部門です。

具体的な活動内容

1.医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査

定期的に院内を巡視し、安全に関する活動やルールの遵守などを、調査、問題提起、評価し現場にフィードバックしています。

2.インシデント・アクシデントレポートの収集、保管、分析、具体的な改善策の提案・推進とその評価

レポート提出の促進を図り、事例の集計や分析をしています。改善策の検討と周知を行い、マニュアルの見直しや再発防止に努めています。

3.医療安全に関する最新情報の把握と職員への周知

厚生労働省等の情報や事故の報道などから、当院においても危険性がないか確認し、関係部署に情報提供や注意喚起をしています。

4.医療安全に関する教育研修の企画・運営

職員の医療安全に対する意識と業務遂行の技能の向上を図ることを目的に、全職員を対象に医療安全に関するテーマで年2回研修会を開催しています。

5.医療安全カンファレンス・委員会の開催

医療事故を防止し、患者様が安心して医療を受けられる環境を整えることを目的とし、毎週1回カンファレンス・毎月1回委員会を開催しています。インシデント・アクシデントレポートの分析・対策などの検討や医療安全に関する情報の共有を図り、安全かつ適切な医療の提供体制を確立することを目指しています。

患者さま・ご家族の皆様に参加いただく安全対策

患者様と病院職員相互の信頼関係を築き、医療の安全性を高めることを目的とし、患者様・ご家族の皆様へ、以下のような内容についてご協力をお願いしております。

-

01医師から病状や治療などの説明を受ける時(説明と納得そして同意)

- 医師の説明で不明なことや納得できないことがある時は、お申し出ください。十分に理解・納得した上で治療や検査を受けていただきたいと思います。

-

02自分自身の健康に関する情報はできる限り正確に伝えていただく必要があります

- 治療・検査には、現病歴や既往歴、普段から服用されているお薬や、各種アレルギー情報、宗教上による制限、体内に埋め込まれている医療機器・金属製品など、患者さまに関する様々な情報が必要になります。おくすり手帳やペースメーカー手帳をお持ちの場合は、ご提示ください。

-

03氏名の確認について

-

-

(1)本人確認は、全ての患者安全の基本です。診察や検査、処置を行う際に、ご本人であることを確認させていただくために、氏名(フルネーム)と生年月日を名乗っていただいています。確認のために、何度も名乗っていただくことがありますが、ご理解下さい。

(2)受け取った薬剤や各種伝票類など、宛名に間違いがないか確認をお願いいたします。

(3)入院中は患者の取り違えを防ぐためにリストバンドを装着していただいております。点滴の際には、バーコード認証による患者確認を行います。

-

-

04転倒・転落防止について

-

病院での入院環境は、住み慣れた場所とは異なります。環境の変化に加えて病気やケガによる運動機能の低下により、思いがけない転倒やベッドからの転落の危険性があります。転倒・転落を防ぐために以下のことにご協力をお願いいたします。

(1)入院中は、履き慣れたかかとを覆うタイプの滑りにくい靴(運動靴や上履き等)でお過ごしください。

(2)入院時に看護師より転倒の危険性の説明と注意事項があります。医師または看護師からの生活行動範囲の指示や注意をお守りください。

(3)入院にあたり、入院中に起こりうる転倒・転落について、患者様・ご家族の皆様にも知っていただき、事故防止のために協力をお願いします。

-

05身体拘束について

- 当院では、身体拘束を原則廃止しております。しかし、病状により、生命に危険がある場合は、鎮静剤の使用や緊急時やむを得ず最小限の身体拘束を行います。書面で説明し、同意を得た上で行いますが、緊急時は、事後説明となることをご了承ください。

-

06義歯・眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器などの保管について

- (1)お手回り品の管理は、患者さん本人またはご家族にてお願いします。持ち物にはお名前の記入をお願いいたします。治療・検査などにより、普段身に着けている義歯・眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器などを外していただくことがあります。外した時(医療者から返却された後)は、なくさないように患者様またはご家族にて保管をお願いいたします。

(2)紛失・破損・盗難に遭われた場合、当院では責任を負いかねますのでご了承ください。

-

07院内のルールの順守にご協力ください

-

患者さまが安全で快適に過ごしていただけるよう、守っていただきたいルールがあります。入院中に以下のように診療の妨げになるような行為があった場合には、退院していただくことがあります。また、診療をお断りし、警察へ連絡する場合があります。

-

喫煙・飲酒(酒酔い状態)

-

他の患者さまや職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、またはその恐れがある場合

-

大声、暴言または脅迫的な言動により、ほかの患者さまに迷惑を及ぼしたり、職員への業務妨害があった場合

-

解決しがたい要求を繰り返し、病院業務を妨げた場合

-

建物設備などを故意に破損させた場合

-

受診に必要ない危険な物品を院内に持ち込んだ場合

-

カメラ、スマートフォン、ビデオ等による病院での撮影は、他の方のプライバシーを侵害するおそれがありますので、禁止とさせていただきます。

その他、治療に関して不安な点や疑問点などがありましたら、遠慮なく職員にお尋ね下さい。

安全で信頼される医療が提供できるよう全職員で安全対策に取り組んでおりますが、医療安全の実現には、患者さん・ご家族の方にもご協力いただき、ご参加いただくことが不可欠です。医療安全活動へのご理解、ご参加をお願いいたします。 -

感染管理室

感染管理室のご紹介

飯塚市立病院の理念に基づき、「信頼される看護の提供」と「統一した感染対策が行える病院」を目指し、医療関連感染予防を総合的に行っています。2021年4月より感染管理室が設置され、専従の感染管理認定看護師を配置し、組織横断的に活動しています。また、感染制御チーム(ICT)が中心となり、それぞれの専門性を活かしながら活動しています。

「感染防止対策に関する取組事項」はこちらをクリック

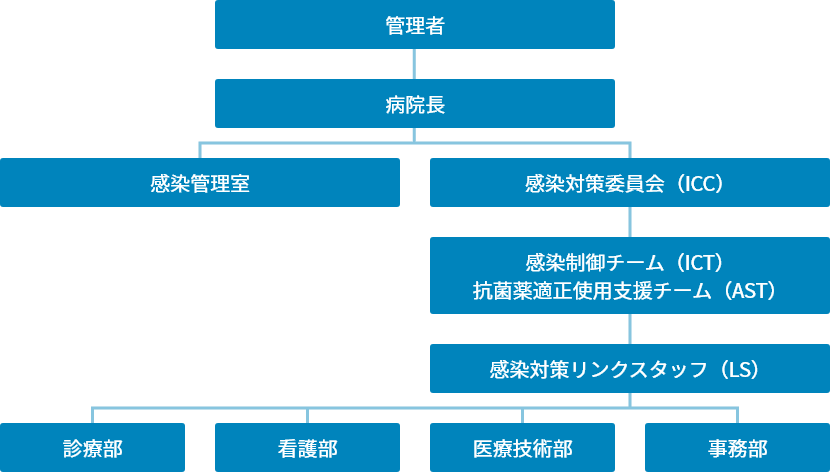

院内感染管理組織体制

医療関連感染予防のための企画や指導を行う感染管理室、感染対策に関する実働部隊として感染制御チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)が設置されています。

また、リンクナースとして当初看護師のみでしたが、2022年度から医療技術部門や事務職員、2024年度から医師を加えたリンクスタッフとして、各部署における感染対策の推進と遵守に向けた改善活動を行い、患者さんやご家族、病院職員、病院に出入りするすべての人々を医療関連感染から守るために日々活動しています。

主な業務内容と活動

- 01.

感染対策委員会(月1回)、感染対策リンクスタッフ会(月1回)

- 02.

院内感染対策マニュアル作成と改訂

- 03.

監視および疫学調査(サーベイランス)

①手指衛生サーベイランス

②手術部位感染(SSI)サーベイランス - 04.

感染症患者の情報収集および院内ラウンド

- 05.

感染管理上の問題点の抽出・把握、各部門への連絡

- 06.

抗菌薬適正使用の管理と新規抗菌薬採用の認可

- 07.

職業感染防止対策の立案と実行

- 08.

感染対策相談(院内外)

- 09.

感染管理地域連携

①感染管理地域連携カンファレンス(年4回) - 10.

職員に関する教育

①院内感染対策研修(年2回)

②採用者研修、新人看護師研修、看護補助者研修 など - 11.

職員の安全管理と職業感染予防

- 12.

院内の広報活動と院内メールによる情報共有

- 13.

学会発表

職員の取り組み

手指衛生の推進

職員全員が手指消毒剤を携帯しており、患者さんへのケア前後や必要時、手指衛生を実施します。また、病棟や外来をはじめ、院内各所に手指消毒剤を設置し、患者さん、職員・来院者が手指衛生を実施できる環境を整えています。

職員の健康管理

院内では、サージカルマスク着用を徹底し、感染症拡大防止に努めています。体調不良があれば、勤務制限等を指示しています。インフルエンザ予防のため、毎年ワクチン接種を呼びかけ、職場で接種できる体制をとっています。